L’aspetto attuale del paese di Guardea si è iniziato a configurare verso la fine del Seicento, periodo in cui gli abitanti del Castello di Guardea Vecchia iniziarono a costruire fuori dalle mura e nella zona pianeggiante detta Piano Antico.

Venute meno le motivazioni per rifugiarsi all’interno delle mura dell’antico castello per motivi di tipo pratico: il primo è che i terreni da coltivare si trovavano in basso, sul piano ai piedi della collina, il secondo è che la disponibilità di acqua era maggiore nella parte sottostante l’attuale paese.

Leggendo un documento che si chiama Istrumento de Concordia dell’anno 1684 sappiamo che alla popolazione del Castello di Guardea Vecchia, i conti diedero la possibilità di costruire fuori le mura del castello, anche se risulta che già dai primi anni del Seicento era cominciato un lento abbandono del borgo.

All’inizio del 700 erano rimasti solo 8 famiglie dalle oltre 60 del 1500.

L’esodo terminò nel 1707 quando il parroco don Giuseppe Lorenzo Canale portò in processione il Santissimo nella piccola chiesina di Sant’Egidio.

La nuova chiesa parrocchiale fu pronta anni dopo, nel 1732, grazie alle donazioni e al lavoro volontario dei paesani, venne consacrata nel 1736.

La discesa a valle

Non fu senza conseguenze, purtroppo i materiali da costruzione per il nuovo paese furono trasportati a valle dalle abitazioni antiche del castello.

Inoltre, durante la costruzione della nuova chiesa a valle, l’originaria chiesa fu abbandonata. Dai documenti di corrispondenza del parroco don Lorenzo Canale, risulta che lo stato in cui fu lasciata la vecchia parrocchia era una situazione molto triste.

Le porte della chiesa erano state murate per non far entrare gli animali. Ma un gruppetto di pastori che il parroco definì “gioventù insolente e discola” sfondarono il muro.

Gli animali così pascolarono liberamente in chiesa, i porci razzolavano fra le ossa dei poveri defunti.

Nel frattempo tutti i materiali da costruzione buoni furono portati a valle e mentre le nuove case si edificavano il vecchio castello periva.

L’antica origine e il periodo medievale

L’antico borgo di Guardea sorge su una collina a circa 600mt slm, costruito strategicamente a controllo della valle del Tevere, della Valle di Cocciano e delle strade laterali che dalla Maremma conducono verso i monti.

L’origine del Castello sembra risalire all’anno 880, per opera di duchi longobardi scesi in Italia al seguito di Carlo Magno, sembra che fossero dei duchi di Baschi.

Però si hanno notizie certe del nostro castello in un atto di vendita, un documento d’archivio in cui compare per la prima volta il nome di Guardea. Risale al 1154 ed è un atto di vendita della metà di quattro castelli posseduti dalle figlie di un “Raynaldo de Guardeia” a papa Adriano IV.

La Camera apostolica e la sottomissione ai Todi

La chiesa attraverso la camera apostolica e i feudatari della famiglia degli Alviano amministrava gran parte del territorio intorno a Guardea. Il Castello fu sotto dominio di Alviano per molto tempo, in generale tutta la zona era teatro di contese fra le famiglie potenti dei Baschi, gli Alviano e i Todi.

Questi ultimi ben presto estesero la loro influenza sulla Teverina e le contese durarono per secoli poiché erano molto interessati alle risorse naturali del territorio oltre agli sbocchi commerciali sul Tevere.

Furono diversi gli atti di sottomissione ai Todi come quando nel 1232 i signori di Alviano, che nel frattempo, non si sa a quale titolo, erano entrati in possesso del feudo di Guardea, sottomisero se stessi ed i loro possedimenti al potente comune ghibellino di Todi.

Todi si assicurò il possesso del castello di Guardea e di Alviano insieme con quello di Attigliano quando il 26 marzo 1232 l’allora conte del feudo, Rainaldo di Uffreduccio di Bonconte di Alviano, fece atto di sottomissione, presumibilmente forzosa, nelle mani del vicario del podestà di Todi, cedendo tutti i propri beni e territori, salvo poche riserve feudali.

Nel 1328 il passaggio di Ludovico il Bavaro

Gli Alviano d’altra parte erano preoccupati per la potenza e la prepotenza dei Todi, si sottomisero per evitare guai peggiori – anche dovuti alla precaria situazione del momento – poichè le lotte per le investiture tra papato e impero avevano indotto a scendere in Italia l’imperatore Ludovico di Baviera.

Dal momento del suo passaggio il 1328 fino ai primi del quattrocento gli Alviano – a volte in piena autonomia, altre volte legate a Todi – esercitarono la loro egemonia come dimostrato da tanti documenti rimasti e siglati all’interno del castello di Guardea.

Dopo la partenza dall’Italia dell’imperatore Ludovico il Bavaro, gli Alviano tornarono a sottomettere se stessi e i loro Castelli al Comune di Todi.

La figura di Ludovico IV di Baviera si colloca nell’ambito delle lotte per la supremazia tra papato e impero del XIV secolo. Ludovico venne in Italia per ricevere l’incoronazione Imperiale da Sciarra Colonna (il vecchio avversario di Papa Bonifacio VIII) egli fece acclamare pontefice dal popolo il frate minore Pietro da Corbara con il nome di Niccolò IV.

Todi ghibellina quando l’imperatore si accampò nei pressi di Castiglione in Teverina mandò legati per invitarlo ad entrare solennemente in città.

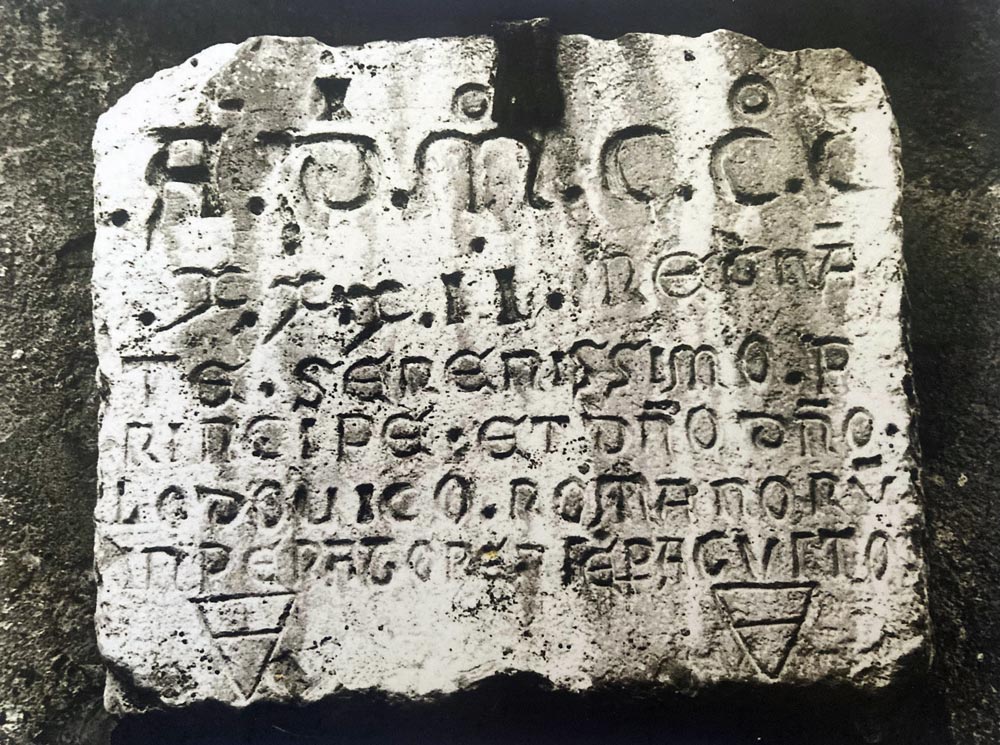

Tutta la Teverina e anche il convento di Santa Illuminata (che sembra fosse un covo di frati ribelli al Papa) parteggiavano per l’imperatore. In quell’anno, nel 1328 a Guardea deve essersi combattuta una durissima battaglia fra le soldatesche del Bavaro e quelle dei Collegati a favore della chiesa e del re Roberto D’Angiò che l’appoggiava, come è testimoniato da un’iscrizione scolpita sul travertino rinvenuta infissa sul muro di un cortile del quartiere del Marruto e oggi esposta a Amelia.

La vita medievale nel castello di Guardea Vecchia

Circondato da ben 8 torri e protetto da alte e possenti mura Il Castello proteggeva i suoi abitanti dalle incursioni nemiche provenienti dalla Valle Teverina.

I materiali con il quale è stato costruito originariamente sono stati prelevati dalla sommità del castello che poggia su calcare massiccio, e nel bosco verso nord vi sono le fornaci di calce che, si dice, servirono per edificare il castello stesso.

All’interno del Castello, oltre alle abitazioni dei vassalli e dei signori, vi erano tutte le strutture che facevano comodo agli abitanti come fontane e cisterne, forni, prigioni, cimitero e ben due Chiese, una dedicata a Santa Cecilia e una cappella dedicata a Santa Caterina d’Alessandria (che è stata voluta da Caterina Cervara ed è citata nel suo testamento).

Le condizioni erano durissime per i castellani, a causa delle tante restrizioni e regole che oggi si possono ancora leggere nei documenti arrivati fino a noi: dai bandi ai vari “istrumento di concordia” atti stipulati fra la popolazione e i conti.

I conti pur avendo all’interno del Castello un’abitazione risiedevano a Viterbo per la maggior parte del tempo e amministravano attraverso un podestà, che poteva anche esercitare la giustizia, attraverso multe e pene corporali fino alla pena capitale.

Nel 1571 da una visita apostolica risulta che nel castello vivessero oltre 60 famiglie, di condizioni non floride poiché le loro entrate provenienti dal lavoro agricolo venivano erose dai pagamenti di canoni in denaro, in natura e dalle prestazioni di lavoro obbligatorio e gratuito.

Quindi fra le tasse per qualsiasi cosa, il divieto di pascolo, di legnatico, seminativo, raccolta di ghiande, obbligo di donare manufatti ai signori il popolo risultava sfinito e impoverito.

Da una supplica – fatta dal popolo attraverso un vescovo – risulta che non fosse consentito il legnatico di leccio e il frascatico e che gli abitanti erano preoccupati perché all’interno del Castello le abitazioni erano esposte ai venti freddi del nord e che gli animali privati del frascatico non avrebbero superato il rigore dell’inverno.

I Farnese nel 1550

Per lungo tempo nella teverina regnarono i Farnese, che estendevano i loro possedimenti dalla Tuscia fino ai nostri territori. Ma per problemi di eredità, debiti, i Farnese navigavano in pessime acque e alla fine Porzia di Alviano riuscì a recuperare la proprietà. Il 9 settembre 1553 Giulio III incamerò i beni che i Farnese possedevano nello Stato della Chiesa e tra questi fu espressamente nominato il castello di Guardea, mandandovi come commissario proprio Paolo Pietro Monaldeschi della Cervara.

Infatti, approfittando del momento di disgrazia dei Farnese, gli eredi degli Alviano, in veste di rappresentanti pontifici, avevano cominciato ad avanzare diritti di proprietà sui loro antichi feudi. Il 12 marzo 1567 il castello di Guardea passò a Luca della Cervara, nipote di Paolo Pietro, il quale però, per avere commesso alcune malefatte, fu condannato dal Fisco ed il feudo di Guardea con altri beni gli furono requisiti dal commissario apostolico.

Nel 1570 il duca di Castro vendette Guardea e Attigliano a Gian Rinaldo Monaldeschi per 50.000 scudi.

Caterina Cervara e i Conti di Marsciano

Caterina Cervara fu una nobile proprietaria che si impegnò a proteggere il feudo e gli abitanti del castello dagli attacchi dei Todi. Nel 1571 Caterina Cervara, figlia di Porzia d’ Alviano e di Paolo Pietro Monaldeschi della Cervara, nipote diretta di Bartolomeo d’Alviano, era “curatrice ac legittima administratrice” dei castelli di Guardea e del Poggio.

Caterina rimasta vedova di Monaldo Clementini da cui aveva avuto, tra gli altri, la figlia Sulpizia, si unì in matrimonio con Ludovico dei conti di Marsciano al quale, vedovo a sua volta, era nato dal precedente matrimonio Orazio che sposerà Sulpizia. Dopo la morte di Caterina Monaldeschi della Cervara, il castello di Guardea con tutte le terre ad esso pertinenti passò per sua volontà al figlio Alessandro ed al nipote Ludovico dei conti di Marsciano, i cui discendenti lo tennero fino ai primi anni del ‘900.

Affrancamento delle terre dai Conti di Marsciano

I primi anni del ‘900, il Comune, avvalendosi di una legge promulgata dal Parlamento italiano il 24 giugno 1888, dopo anni di lotte legali con i Marsciano, riuscì ad affrancare tutte le terre e di lì a breve fu estinto mediante il versamento della somma di £ 54.571.

Fu una lunga contesa quella che iniziò col decreto del 1888 in cui il Parlamento italiano poneva fine a secoli di abusi promulgando una legge che aboliva le servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fittare o imporre tassa a titolo di pascolo nelle ex province e pontificie. I sindaci artefici della liberazione delle terre dalle antiche servitù feudali furono: prima Gioacchino Salusti, che diede il via all’affrancazione, poi Alfonso Canali che la portò a termine. Soltanto nel 1906 si riuscì ad arrivare a un termine tra le contese da parte della famiglia dei conti di Marsciano.

I ruderi del castello, oggi

Il Castello, di proprietà privata anche dopo essere stato affrancato, tornò in vendita negli anni 90.

Dopo l’acquisto della proprietà da parte di Alessandro, grazie ai lavori finanziati da lui, fu consolidata la torre principale che si stava scaricando totalmente, inoltre vennero alla luce alcune zone all’interno delle mura del castello (come le prigioni e la parte verso ovest dove si trova una delle porte d’ingresso al castello, oltre al basamento di mura perimetrali verso est).

Ed è proprio grazie ai lavori di consolidamento che oggi è ancora in piedi la torre principale.

Bibliografia

GUARDEA, Pagine di storia. Autori Vari, Gruppo Archeologico Guardeese, Comune di Guardea

GUARDEA, Tra passato e presente. Autori Vari, Gruppo Archeologico Guardeese, Comune di Guardea

Archeologia Dell’Umbria, N.24 2°semestre 1995.